|

| Da francigena.com |

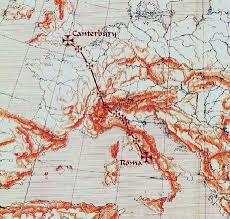

La Via Francigena, anticamente chiamata Via Francesca o Romea e detta talvolta anche Franchigena, è parte di un fascio di vie, dette anche vie Romee, che conduceva alle tre principali mete religiose cristiane dell'epoca medievale: Santiago de Compostela, Roma e Gerusalemme. I primi documenti d'archivio che citano l'esistenza della Via Francigena risalgono al XIII sec. e si riferiscono a un tratto di strada nel territorio di Troia in provincia di Foggia. Il percorso di un pellegrinaggio che il vescovo Sigerico, nel X secolo, fece da Canterbury per giungere a Roma rappresenta una delle testimonianze più significative di questa rete di vie di comunicazione europea in epoca medioevale, ma non esaurisce le molteplici alternative che giunsero a definire una fitta ragnatela di collegamenti che il pellegrino percorreva a seconda della stagione, della situazione politica dei territori attraversati, delle credenze religiose legate alle reliquie dei santi. Il pellegrinaggio a Roma, in visita alla tomba dell'apostolo Pietro era nel medioevo una delle tre peregrinationes maiores insieme alla Terra Santa e a Santiago di Compostela. Per questo l'Italia era percorsa continuamente da pellegrini di ogni parte d'Europa. Molti si fermavano a Roma, gli altri scendevano lungo la penisola fino al porto di Brindisi e da lì si imbarcavano per la Terra Santa. Una tappa importante prima di giungere a Brindisi era il Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo, sul Gargano, in provincia di Foggia. Nella maggior parte dei casi i pellegrini seguivano le Strade consolari romane. I pellegrini provenienti soprattutto dalla terra dei Franchi in età post carolingia cominciarono a valicare le Alpi ed entrare in Italia. Con l'itinerario primitivo si entrava in territorio italico attraverso il Colle del Moncenisio (talvolta transitando anche dal Colle del Monginevro), dando così alla strada il nome di Francigena, cioè proveniente dalla Terra dei Franchi. La via prese quindi a far parte di quella vasta rete di strade e percorsi che segnava l'Europa di pellegrinaggio e che univa tutti i maggiori luoghi di spiritualità del tempo.

La presenza di questi percorsi, con la grande quantità di persone provenienti da culture anche molto diverse tra loro, ha permesso un eccezionale passaggio di segni, emblemi, culture e linguaggi dell'Occidente Cristiano. Ancora oggi sono rintracciabili sul territorio le memorie di questo passaggio che ha strutturato profondamente le forme insediative e le tradizioni dei luoghi attraversati. Un passaggio continuo che ha permesso alle diverse culture europee di comunicare e di venire in contatto, forgiando la base culturale, artistica, economica e politica dell'Europa moderna; è nota la frase del poeta Goethe secondo cui la coscienza d'Europa è nata sulle vie di pellegrinaggio. A partire dal 1994 la Via Francigena è stata dichiarata "Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa" assumendo, alla pari del Cammino di Santiago di Compostela, una dignità sovranazionale. Oltre a Sigerico Un'altra testimonianza di pellegrinaggio sulla Via Francigena è quella risalente al XII secolo dell'abate islandese Nikulás da Munkaþverá. Di questo autore si sa ben poco ed anche il nome è incerto: Nikulás Bergsson o Bergþórsson. Era un monaco benedettino, nel 1154 ritornò in Islanda da un pellegrinaggio in Terra Santa e nel 1155 fu consacrato abate del monastero di Munkaþverá (circa 15 km a sud di Akureyri), fondato in quell’anno dal vescovo Björn Gilsson della Diocesi di Hólar. Qui egli rimase fino alla morte, avvenuta intorno agli anni 1159-60. Il resoconto del suo pellegrinaggio dall'Islanda in Terra Santa è contenuto nel Leiðarvísir (Itinerarium). Il viaggio si colloca cronologicamente tra il 1152 ed il 1153, mentre la scrittura dell'itinerarium avvenne fra il 1154, anno del rientro in Islanda, ed il 1160, anno indicato dalle fonti come quello della sua morte. Il viaggio inizia dall’Islanda, attraversa un tratto di mare verso la Norvegia fino alle coste della Danimarca; passa quindi in Germania occidentale (contrariamente a Sigerico che attraversa la Francia) e, risalendo il corso superiore del Reno, passa per la Svizzera e l'Italia. La parte italiana non differisce sensibilmente da quella di Sigerico nella parte toscana verso Roma, ma poi prosegue sull'Appia Traiana per l'imbarco dai porti pugliesi. Dopo l'Italia, infatti, inizia un nuovo percorso marittimo che, toccando in più punti coste ed isole della penisola balcanica e della Grecia, conduce fino all’Asia minore in Turchia e poi a Gerusalemme. Vengono fornite dettagliate descrizioni di strade, luoghi, chiese e monumenti di interesse religioso - e non solo - attraversate dai viaggiatori e pellegrini scandinavi che si recavano in Terra Santa. Si legge che ad Utrecht "gli uomini prendono il bordone e la bisaccia e la benedizione per il pellegrinaggio a Roma". Sono menzionate, tra le altre, le città di Magonza, Strasburgo, Basilea, Solothurn e a Vevey (sul lago Lemano) incontra franchi, fiamminghi, inglesi, tedeschi e scandinavi diretti a Roma. La Francigena non era propriamente una via ma piuttosto un fascio di vie, un sistema viario con molte alternative.

Il tratto da Canterbury a Roma si sviluppa su di un percorso di 1.600 chilometri che parte da Canterbury, e arriva a Dover per attraversare la Manica; da Calais, passando per Reims, Besançon e Losanna si arriva alle Alpi che vengono passate al colle del Gran San Bernardo. Dalla Valle d'Aosta si scende a Ivrea, quindi Vercelli, Pavia e si attraversano gli Appennini tra le province di Piacenza e Parma passando per Ducato di Montebello, Segalara, Fornovo di Taro e poi Berceto. Da Pontremoli si prosegue per Lucca, Porcari, Altopascio, Galleno, Ponte a Cappiano, Fucecchio, San Gimignano o Poggibonsi, Siena, Viterbo per terminare a Roma. Delle settantanove località attraversate da Sigerico nell'itinerario originale, si segnalano: Canterbury, Calais, Bruay, Arras, Reims, Châlons-sur-Marne, Bar-sur-Aube, Besançon, Pontarlier, Losanna, Gran San Bernardo, Aosta, Ivrea, Santhià, Vercelli, Tromello, Pavia, Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Fidenza, (deviazione per Parma), Fornovo di Taro, Pontremoli, Aulla, Luni, Camaiore, Lucca, Porcari, Altopascio, Fucecchio, San Genesio, San Gimignano, Siena, San Quirico d'Orcia, Bolsena, Viterbo, Sutri, Roma. Sigerico impiegò 79 giorni a percorrere, perlopiù a piedi, tutti i 1.600 chilometri del tragitto. La percorrenza media di viaggio fu quindi di 20 km circa al giorno. L'Arcivescovo di Canterbury Sigerico attraversò il Po a Calendasco (PC) nell'anno 990 d.C. durante il ritorno del suo viaggio a Roma per ricevere l'investitura dal Papa. Ma ancor più notevole è che qui c'era l'antico porto romano di Piacenza (le memorie storiche ricordano un emporium, cosa alquanto logica presso un porto ove giungevano merci). La Via Francigena è segnalata in carte del 1140, 1187, 1056, ove ritroviamo citata la "strata romea" passante "in eodem loco Kalendasco". Al porto di Calendasco le imbarcazioni dovevano pagare una gabella per l'attracco o per il solo transito in direzione di Venezia o Pavia: la località è Soprarivo (Super rivum) oggi attrezzata di un piccolo porto a servizio di pellegrini e turisti, riconosciuto come Transitus Padi ufficiale, fin dal 1994 dal Consiglio d'Europa e dal 2009 anche da due Ministeri italiani. Un accordo tra i piacentini ed i ferraresi stipulato a Ferrara il 5 novembre 1181 riporta:

«[...] et Ferrariensis debe esse salvus et custoditus in persona et in habere in Placentia et in districtu Placentie, et non debet dare aliquam dationem in Placentia vel in districtu Placentie, nisi duos solidos de fune navis et unam libram piperis super rivum et unam aliam libram piperis ad roncarolum de sterio [...]».

Liutprando mantenne i privilegi al porto di questo luogo con un documento del 715 e Carlo Magno li ribadì per tre importanti motivi quali l'importanza della strada romana consolare Placentia-Ticinum, il porto fluviale con la riscossione della gabella e la presenza del castello e del recetto con funzione di avamposti prossimi alla città. Si ipotizza che Sigerico giunga da Piacenza seguendo la strata romea, presso il porto del Po di Calendasco, ove era l'antico passaggio della Via Francigena, sulla strada romana Placentia - Ticinum (Piacenza-Pavia) attraversa il fiume, così come tanti altri pellegrini, mercanti e viaggiatori medievali. A Calendasco i pellegrini avevano ristoro presso l'antico hospitale francescano. Questo Comune alle porte di Piacenza fa parte della "Associazione Europea delle Vie Francigene" e meritò una ampia citazione con riferimenti ai documenti storici circa il passaggio del Po, nel 'Dossier Scientifico' sulla Via Francigena voluto dal Consiglio d'Europa in vista del Giubileo del 2000. Oggi il comune di Calendasco è in grado di offrire a pellegrini e turisti, il servizio di due attracchi fluviali. Gli ostacoli naturali che i pellegrini ed i viandanti dovevano superare erano il canale della Manica, le Alpi e gli Appennini oltre che il fiume Po. Così come per valicare le Alpi le alternative erano almeno due (il valico del Moncenisio ed il passo del Gran San Bernardo), anche nell'attraversare gli Appennini, i pellegrini si trovavano di fronte a diverse possibilità. Nel tratto di Via Francigena che portava dalla Pianura padana alla Toscana, si registravano diverse varianti di percorso che sfruttavano i vari valichi risalendo la val Trebbia e passando per Bobbio (via degli Abati), oppure la val di Taro o ancora altre valli minori. Dalla val di Taro una deviazione per la Lunigiana e la Garfagnana permetteva di raggiungere direttamente Lucca evitando il passaggio costiero sulla via Aurelia, variante considerata più sicura nei momenti di crisi o guerre, poiché si snodava lungo strade secondarie meno esposte e sorvegliate da una fitta rete di castelli e monasteri. Attualmente il tratto della variante Francigena di Garfagnana è percorribile su antichi sentieri e mulattiere, con numerosi ponti medioevali per l'attraversamento del fiume Serchio e dei suoi affluenti. Anche se non ancora segnalato e non attrezzato con una rete di strutture dedicate per l'accoglienza ai pellegrini (in conventi, parrocchie ecc.) questo percorso attraversa un territorio dove l'ospitalità diffusa è garantita da una fitta rete di agriturismi, B&B, botteghe di paese, piccoli bar e ristoranti, tutto ciò rende il percorso sufficientemente attrezzato per un gradevole transito di pellegrini o trekkers. Il CAI Garfagnana può essere contattato per avere mappe del percorso, consigli o descrizioni delle possibili tappe e dei diversi itinerari. Studi recenti hanno messo in evidenza la via Francesca della Sambuca, variante che seguiva il corso del Reno fino a Porretta Terme e andava a Pistoia passando dall'antico castello di Sambuca Pistoiese e dal Passo della Collina. Un'altra variante appenninica a volte utilizzata era, almeno per alcuni tratti, la via Bolognese (fra Bologna e la Toscana). Una variante alpina della via Francigena attraversa le Alpi al valico del Moncenisio, e passa per l'abbazia di Novalesa, proseguendo per la Sacra di San Michele (monumento simbolo del Piemonte) ed infine per l'abbazia di Sant'Antonio di Ranverso per poi raggiungere Torino e ricollegarsi con il tragitto principale all'altezza di Vercelli, oppure costeggiare il Po lungo l'antico Itinerarium Burdigalense fino a Pavia. Più a sud, dopo la morte di San Francesco e la sua elevazione agli altari, molti pellegrini deviavano dall'antico percorso per visitare Assisi. In sintesi si sono rinvenute una serie notevole di varianti alternative lungo la penisola, che più o meno collegate (attraverso i così detti "diverticoli") alla Via Francigena, collegavano il nord e sud Europa prendendo anch'esse anticamente il nome di Vie romee o Francesche. Negli anni Novanta del secolo XIX è nata, per ragioni turistiche più che storiche, la denominazione Via Sacra Langobardorum (in italiano: via Sacra dei Longobardi) per indicare il percorso di pellegrinaggio che partiva da Mont Saint-Michel in Francia e giungeva al Santuario di San Michele Arcangelo di Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, percorso che è lo stesso della Via Francesca.

Un'errata campagna di informazione turistico-culturale ha comportato che nell'immaginario collettivo si creasse l'idea che questa sia una via di pellegrinaggio staccata dalla Via Francesca mentre in verità ne è una parte. Non esiste alcuna documentazione storica che cita il nome di Via Sacra Langobardorum, dizione divenuta tuttavia ormai comune per indicare l'itinerario geoculturale compreso tra Mont Saint-Michel e San Michele del Gargano. Dopo la riscoperta, avvenuta negli anni settanta, del Cammino di Santiago, ci si rese conto che anche in Italia esisteva un simile percorso di pellegrinaggio, la via Francigena. Come era successo per il cammino spagnolo, anche il percorso della Francigena giaceva in parte sotto l'asfalto delle autostrade e delle statali che, col tempo, avevano ricalcato il tracciato di quelle che già erano state le strade principali del medioevo e dell'età romana. L'interesse, dapprima limitato agli studiosi, poi estesosi a molti che, dopo aver percorso il Cammino di Santiago, desideravano arrivare a Roma a piedi e poi a Gerusalemme, ha fatto nascere una rete di amanti della Francigena che, con vernice e pennello, hanno cominciato a segnare sentieri e percorsi. Dove possibile si è cercato di recuperare il tracciato originario, ma a volte si è scelto di deviare dal percorso storico in favore di sentieri e strade meno trafficate. Constatando il sempre maggiore interesse per il Cammino di Santiago, è oggi chiaro che anche la Francigena è un tesoro dal punto di vista turistico, e se questo ha portato le amministrazioni pubbliche a prendere coscienza dell'importanza del fenomeno ha anche portato alcuni ad approfittarsi, ad esempio deviando il percorso pur di farlo passare nei pressi di quel bar o di quell'altro ristorante. Tra le regioni italiane la regione Lazio è stata molto attiva negli ultimi due anni, infatti ha investito sulla Francigena in termini di risorse e di promozione turistica, riattivando una serie di percorsi che hanno come fulcro Roma. In particolare il tratto a nord proveniente dalla Toscana e quello a sud da e verso la Terra Santa sulla direttrice Prenestina che attraversa Palestrina, entra nella Valle del Sacco e dopo Anagni si ricongiunge alla Latina per dirigersi a Benevento, dove incontra l'altra direttrice l'Appia, per molti secoli, dopo la caduta dell'Impero Romano, ridotta a via di carattere soprattutto commerciale per la presenza delle paludi pontine. È inoltre cresciuta la necessita di avere strutture idonee per l'accoglienza dei pellegrini lungo l'interno tracciato. In tale senso molte parrocchie ed istituzioni religiose ospitano i pellegrini muniti di credenziale diretti verso Roma. In anni recenti la Confraternita di San Jacopo di Compostella di Perugia gestisce diverse strutture di accoglienza sulla via Francigena, una in Toscana a Radicofani: lo Spedale di San Pietro e Giacomo, e una a Roma: lo Spedale della Provvidenza di San Giacomo e di San Benedetto Labre. Quest'ultimo si trova a Testaccio, nel centro storico di Roma, a metà strada tra la Basilica di San Pietro e quella di San Paolo. Grazie alla collaborazione tra la Confraternita di San Jacopo di Compostella e le Figlie della Divina Provvidenza, è nata quindi la possibilità di dare alloggio a coloro che, dotati di credenziale, giungono a Roma secondo i canoni del vero pellegrinaggio. Importante è un certo interesse mediatico, come ad esempio una serie radiofonica di Rai Radio Tre dedicata alla Francigena, documentari, e la pubblicazione di alcune guide sta avvicinando un numero di persone sempre crescente che, per motivi religiosi o meno, percorre zaino in spalla l'antico percorso. Si tratta di un progetto ambizioso, che richiede tempo, forse meno di quello che c'è voluto per l'affermazione del Cammino di Santiago (circa 20 anni), ma molte amministrazioni comunali scommettono sul recupero della Francigena a piedi in Italia, anche se ancora non è decollato. I presupposti ci sono tutti e le istituzioni stanno lavorando in accordo con il Ministero dei Beni Culturali per mettere a sistema l'enorme patrimonio diffuso sula penisola, le tradizioni e le feste popolari, l'enogastronomia. Il lavoro è lungo, infatti oltre alla messa in sicurezza del tracciato, bisognerà affrontare il problema del reperimento, lungo il percorso, di strutture ricettive a buon prezzo dislocate a distanze regolari tra le tappe, così come sarà necessario stipulare accordi e convenzioni per i servizi e l'assistenza, che passa prima di tutto attraverso l'informazione delle popolazioni dei territori attraversati che saranno i principali attori di questa opportunità di sviluppo e d'incontro tra i popoli.

Fonte: Wikipedia

-->