La "Casa di Dante" fu istituita nel 1913 su proposta di Sidney Sonnino che in quel momento ricopriva la carica di Ministro degli Esteri. Nel 1920 il Comune di Roma cedette gratuitamente il Palazzetto degli Anguillara alla Casa di Dante e fu consegnato ufficialmente il 21 settembre del 1921. una lapide di marmo ancora ricorda l'evento.

nella sesta ricorrenza centenaria

della morte di Dante Alighieri

il Municipio di Roma

questo edificio già degli Anguillara

affidò alla Casa di Dante

perché fosse in perpetuo consacrato

allo studio e alla divulgazione

delle opere e della vita del Divino Poeta

settembre mcmxxi.

La gratuità fu revocata il 27 ottobre del 1949 a causa di alcune norme nuove del Demanio e Patrimonio del Comune di Roma, ma nonostante questo la Casa di Dante continuò la sua opera di divulgazione conservando la propria sede nello storico palazzetto che fu costruito verso la metà del XV secolo da Everso II Anguillara il quale fece costruire una sorte di fortino inglobando la torre le cui fondamenta sono del XIII secolo. Nel 1538 il palazzetto fu acquistato da Alessandro Picciolotti da Carbognano vassallo proprio degli Anguillara. Nel 1827 fu acquistato da Giuseppe Forti, un borghese di Trastevere che lo adibì a fabbrica di vernici e vetri colorati. Solo nel 1887 l'edificio tornò al comune di Roma per essere restaurato.

SEDE

CASA DI DANTE IN ROMA

Palazzetto degli Anguillara

Piazza Sidney Sonnino 5 · 00153 Roma

––––––––– ◊ –––––––––

CONTATTI

Tel e fax: 06-5812.019

E.mail: info@casadidanteinroma.it

www.casadidanteinroma.it

ATTIVITA' PER L'ANNO ACCADEMICO 2013-2014

Il 18 gennaio 2014 ricorrono i Cento Anni dall'inizio delle attività della Casa di Dante.

lato, Inferno, canto V

17 Michele Rinaldi, Inferno, canto VI

24 Giovannella Desideri, Inferno, canto VII

Dicembre 2013

01 Corrado Calenda, Inferno, canto XI

08 Vittorio Celotto, Inferno, canto XVIII

15 Paola Nasti, Inferno, canto XIX

Sosta natalizia

Gennaio 2014

12 Giancarlo Alfano, Inferno, canto IV

17-18 Manifestazioni per il Centenario della Casa di Dante in Roma. Presentazione del vol. I dei

Cento canti per cento anni

19 Quirino Principe, Dante e la musica

26 Luca Azzetta, Purgatorio, canto XXIII

Febbraio 2014

02 Emiliano Bertin, Purgatorio, canto XXII

09 Marco Ariani, Paradiso, canto I

16 Luca Marcozzi, Paradiso, canto VI

23 Paolo Falzone, Paradiso, canto X

Marzo 2014

02 Antonio Del Castello, Paradiso, canto XIII

09 Giorgio Stabile, Paradiso, canto XV

16 Pasquale Porro, Paradiso, canto XIX

30 Mira Mocan, Paradiso, canto XXIII

Aprile 2014

06 Stefano Prandi, Paradiso, canto XXV

13 Marco Ariani, Paradiso, canto XXX

27 Corrado Bologna, Paradiso, canto XXXI

Maggio 2014

04 Marco Ariani, Paradiso, canto XXXIII

Le Pubblicazioni della Casa di Dante

1. Monografie (1914-1989)

Corrado Ricci, Il canto v dell’ ‘Inferno’, Firenze, Sansoni, 1914.

Isidoro Del Lungo, Dante in patria e nell’esilio errabondo, Firenze, Sansoni, 1914.

Giovanni Bertacchi, Sensi terreni nel ‘Paradiso’ di Dante, Firenze, Sansoni, 1916.

Luigi Pietrobono, Il canto iv dell’ ‘Inferno’, Firenze, Sansoni, 1916.

Alessandro Chiappelli, Il canto iii dell’ ‘Inferno’, Firenze, Sansoni, 1916.

Luigi Valli, Il canto vi dell’ ‘Inferno’, Firenze, Sansoni, 1916.

Giovanni Rosadi, Il canto xxiv dell’ ‘Inferno’, Firenze, Sansoni, 1917.

Vittorio Turri, L’Italia nel libro di Dante, Firenze, Sansoni, 1920.

Raffaello Fornaciari, Il canto xviii dell’ ‘Inferno’, Firenze, Sansoni, 1921.

Corrado Ricci, Roma nel pensiero di Dante, Firenze, Sansoni, 1921.

Piero Giacosa, Il canto xxv del ‘Purgatorio’, Firenze, Sansoni, 1922.

Filippo Crispolti, Il canto xii del ‘Paradiso’, Firenze, Sansoni, 1923.

Nicola Zingarelli, I figli di Dante, Firenze, Sansoni, 1923.

Raffaello Fornaciari, Il canto xviii dell’ ‘Inferno’, Firenze, Sansoni, 1932.

Umberto Bosco, Il canto viii dell’ ‘Inferno’, Roma, Signorelli, 1950.

Natalino Sapegno, Il canto xxix dell’ ‘Inferno’, Roma, Signorelli, 1950.

Umberto Bosco, Il canto xxix dell’ ‘Purgatorio’, Roma, Signorelli, 1951.

Siro A. Chimenz, Il canto ii dell’ ‘Inferno’, Roma, Signorelli, 1951.

Siro A. Chimenz, Il canto xxix del ‘Paradiso’, Roma, Signorelli, 1951.

Siro A. Chimenz, Il canto xxxiii del ‘Paradiso’, Roma, Signorelli, 1951.

Bruno Nardi, Il canto xi dell’ ‘Inferno’, Roma, Signorelli, 1951.

Aurelio Roncaglia, Il canto xxvi del ‘Purgatorio’, Roma, Signorelli, 1951.

Mario Sansone, Il canto x dell’ ‘Inferno’, Roma, Signorelli, 1951.

Pietro Conte, Il canto xxviii dell’ ‘Inferno’, Roma, Casa di Dante, 1952.

Mario Fubini, Il canto xxvi dell’ ‘Inferno’, Roma, Signorelli, 1952.

Giovanni Getto, Il canto xvii dell’ ‘Inferno’, Roma, Signorelli, 1952.

Antonino Pagliaro, Il canto v dell’ ‘Inferno’, Roma, Signorelli, 1952.

Mario Principato, Il canto xxi dell’ ‘Inferno’, Roma, Signorelli, 1952.

Leone Cicchitto, Il canto ii del ‘Purgatorio’, Roma, Casa di Dante, 1953.

Giovanni Fallani, Il canto x del ‘Purgatorio’, Roma, Casa di Dante, 1953.

Tommaso Gallarati Scotti, Il canto vi del ‘Purgatorio’, Roma, Casa di Dante, 1953.

Bruno Nardi, Il canto xv del ‘Purgatorio’, Roma, Casa di Dante, 1953.

Marino Szombathely, Il canto iii del ‘Purgatorio’, Roma, Casa di Dante, 1953.

Pietro Conte, Il canto xxx del ‘Purgatorio’, Roma, Casa di Dante, 1954.

Giuseppe Guido Ferrero, Il canto xxv dell’ ‘Inferno’, Roma, Signorelli, 1954.

Augustin Reanudet, Il canto iv dell’ ‘Inferno’, Roma, Signorelli, 1954.

Siro A. Chimenz, Il canto xix del ‘Paradiso’, Roma, Signorelli, 1955.

Mario Sansone, Il canto i del ‘Purgatorio’, Roma, Signorelli, 1955.

Bruno Nardi, Il canto xi dell’ ‘Inferno’, con una nota di Siro A. Chimenz, Roma, Signorelli, 1955.

Natalino Sapegno, Il canto xxix dell’ ‘Inferno’, 2° ediz. rivista, Roma, Signorelli, 1956.

Giovanni Fallani, Il canto xxxi del ‘Paradiso’, Roma, Casa di Dante, 1957.

Siro A. Chimenz, Il canto xxvii dell’ ‘Inferno’, Roma, Signorelli, 1958.

Thomas Goddard Bergin, Il canto xi del ‘Paradiso’, Roma, Signorelli, 1959.

Marcello Camillucci, Il canto xxv del ‘Paradiso’, Torino, Sei, 1959.

Alberto Frattini, Il canto xxviii del ‘Paradiso’, Torino, Sei, 1959.

Gianni Grana, Il canto xviii dell’ ‘Inferno’, Torino, Sei, 1959.

Gianni Grana, I ladri fraudolenti (‘Inferno’ xxiv e xxv), Torino, Sei, 1959.

Mario Marti, Il canto vii dell’ ‘Inferno’, Torino, Sei, 1959.

Bruno Nardi, Il canto xxxiv dell’ ‘Inferno’, Torino, Sei, 1959.

Ettore Paratore, Il canto xiv dell’ ‘Inferno’, Torino, Sei, 1959.

Luigi Pietrobono, Il canto xxiv del ‘Paradiso’, Torino, Sei, 1959.

Aleardo Sacchetto, Il canto xii dell’ ‘Inferno’, Torino, Sei, 1959.

Marino Szombathely, Il canto viii dell’ ‘Inferno’, Torino, Sei, 1959.

Giuseppe Toffanin, L’umanesimo di Dante e il cielo di Giove, Torino, Sei, 1959.

Aldo Vallone, Il canto xvi dell’ ‘Inferno’, Torino, Sei, 1959.

Fausto Montanari, La canzone della leggiadria: ‘Poscia ch’Amor del tutto m’ha lasciato’, Torino, Sei, 1961.

Antonio Piromalli, Il canto xiv del ‘Purgatorio’, Torino, Sei, 1961.

Aleardo Sacchetto, Il canto viii del ‘Purgatorio’, Torino, Sei, 1961.

Aleardo Sacchetto, Il canto xxiii del ‘Purgatorio’, Torino, Sei, 1962.

Leonardo Vitetti, Il sonetto a Dante di Guido Cavalcanti ‘I’ vegno il giorno a te...’, Torino, Sei, 1962.

Casa di Dante in Roma: 1914-1964, Roma, Casa di Dante, 1964.

Lanfranco Caretti, Il canto v dell’ ‘Inferno’, Firenze, Le Monnier, 1966.

Invito alla lettura di Dante: corso per docenti della scuola primaria, Roma, Casa di Dante, 1966.

Nuove letture dantesche. Vol. i: Anno di studi 1965-66, Firenze, Sansoni, 1966.

Mostra dantesca dell’editoria italiana: Roma, 28 aprile-12 maggio 1966: catalogo, Roma, Casa di Dante, 1966.

Mario Apollonio, Il canto viii dell’ ‘Inferno’, Firenze, Le Monnier, 1967.

Lanfranco Caretti, Il canto v dell’ ‘Inferno’, Firenze, Le Monnier, 1967.

Fernando Figurelli, Il canto vii dell’ ‘Inferno’, Firenze, Le Monnier, 1967.

Arsenio Frugoni, Il canto x del’ ‘Inferno’, Firenze, Le Monnier, 1967.

Francesco Mazzoni, Il canto vi dell’ ‘Inferno’, Firenze, Le Monnier, 1967.

Giorgio Padoan, Il canto iii dell’ ‘Inferno’, Firenze, Le Monnier, 1967.

Antonino Pagliaro, Il canto ii dell’ ‘Inferno’, Firenze, Le Monnier, 1967.

Silvio Pasquazi, Il canto xx dell’ ‘Inferno’, Firenze, Le Monnier, 1967.

Giorgio Petrocchi, Il canto i dell’ ‘Inferno’, Firenze, Le Monnier, 1967.

Aleardo Sacchetto, Il canto iv dell’ ‘Inferno’, Firenze, Le Monnier, 1967.

Aldo Vallone, Il canto ix dell’ ‘Inferno’, Firenze, Le Monnier, 1967.

Umberto Bosco, Il canto xiv dell’ ‘Inferno’, Firenze, Sansoni, 1968.

Nuove letture dantesche. Vol. ii: Anno di studi 1966-67, Firenze, Sansoni, 1968.

Repertorio bibliografico dantesco, vol. i, Roma, Casa di Dante, 1968.

Francesco Gabrieli, Il canto vi del ‘Purgatorio’, Firenze, Sansoni, 1969.

Nuove letture dantesche. Vol. iii: Anno di studi 1967-68, Firenze, Sansoni, 1969.

Repertorio bibliografico dantesco, vol. ii, Roma, Casa di Dante, 1969.

Aldo Vallone, Il canto xxxiv dell’ ‘Inferno’ e l’estremo intellettualismo di Dante, Firenze, Le Monnier, 1969.

Nuove letture dantesche. Vol. iv: Anno di studi 1968-69, Firenze, Sansoni, 1970.

Repertorio bibliografico dantesco, vol. iii, Roma, Casa di Dante, 1970.

Aldo Vallone, Il canto xi del ‘Purgatorio’, Firenze, Le Monnier, 1970.

Giorgio Varanini, Il canto iv del ‘Paradiso’, Firenze, Sansoni, 1970.

Manlio Pastore Stocchi, Il canto v del ‘Paradiso’, Firenze, Sansoni, 1971.

Repertorio bibliografico dantesco, vol. iv, Roma, Casa di Dante, 1971.

Sergio Romagnoli, Il canto xxx del ‘Purgatorio’, Firenze, Le Monnier, 1972.

Umberto Bosco, Il canto xxviii del ‘Purgatorio’, Firenze, Le Monnier, 1972.

Adolfo Jenni, Il canto xxiii del ‘Purgatorio’, Firenze, Sansoni, 1972.

Nuove letture dantesche. Vol. v: Anno di studi 1969-70, Firenze, Sansoni, 1972.

Ettore Paratore, Il canto i del ‘Paradiso’, Firenze, Sansoni, 1972.

Repertorio bibliografico dantesco, vol. v, Roma, Casa di Dante, 1972.

Francesco Gabrieli, Il canto xx del ‘Paradiso’, Firenze, Le Monnier, 1973.

Raffaello Morghen, Il canto xvi del ‘Paradiso’, Firenze, Le Monnier, 1973.

Aldo Vallone, Il canto ix del ‘Paradiso’, Firenze, Le Monnier, 1973.

Nuove letture dantesche. Vol. vi: Anno di studi 1970-71, Firenze, Sansoni, 1973.

Repertorio bibliografico dantesco, vol. vi, Roma, Casa di Dante, 1973.

Umberto Bosco, Problemi e prospettive di un’enciclopedia dantesca, Firenze, Sansoni, 1974.

Eurialo De Michelis, Il canto xxii del ‘Paradiso’, Firenze, Le Monnier, 1974.

Aulo Greco, Il canto xxiv del ‘Paradiso’, Firenze, Le Monnier, 1974.

Attilio Mellone, Il canto xxix del ‘Paradiso’: una lezione di angelogia, Firenze, Sansoni, 1974.

Nuove letture dantesche. Vol. vii: Anno di studi 1971-72, Firenze, Sansoni, 1974.

Repertorio bibliografico dantesco, vol. vii, Roma, Casa di Dante, 1974.

Kenelm Foster, Dante e San Tommaso, Roma, Casa di Dante, 1975.

Pier Giorgio Ricci, Dante e Boccaccio, Roma, Casa di Dante, 1975.

Repertorio bibliografico dantesco, vol. viii, Roma, Casa di Dante, 1975.

Aleardo Sacchetto, Il canto iii dell’ ‘Inferno’, Firenze, Sansoni, 1975.

Umberto Bosco, Recupero e reinterpretazione dello Stilnovo nel ‘Purgatorio’, Roma, Casa di Dante, 1976.

Guido Gonella, Il canto xi dell’ ‘Inferno’, Roma, Bonacci, 1976.

Michele Maccarrone, Papato e impero nella ‘Monarchia’, Firenze, Le Monnier, 1976.

Valerio Mariani, Michelangelo e Dante, Roma, Casa di Dante, 1976.

Francesco Mazzoni, Il canto v dell’ ‘Inferno’, Roma, Bonacci, 1976.

Raffaello Morghen, Le lettere politiche di Dante, Firenze, Le Monnier, 1976.

Nuove letture dantesche. Vol. viii: Anno di studi 1972-73, Firenze, Sansoni, 1976.

Repertorio bibliografico dantesco, vol. ix, Roma, Casa di Dante, 1976.

Gianvito Resta, Il canto xiii dell’ ‘Inferno’, Roma, Bonacci, 1976.

Fernando Salsano, Il canto xvii dell’ ‘Inferno’, Roma, Bonacci, 1976.

Aldo Vallone, Apparizione e disdegno di Beatrice, Firenze, Sansoni, 1976.

Alberto Frattini, Dantismo di Rebora, Roma, Bonacci, 1977.

‘Inferno’: letture degli anni 1973-76, a cura di Silvio Zennaro, Roma, Bonacci, 1977.

Repertorio bibliografico dantesco, vol. x, Roma, Casa di Dante, 1977.

Repertorio bibliografico dantesco, vol. xi, Roma, Casa di Dante, 1978.

Dante nella letteratura italiana del Novecento: atti del convegno di studi, Casa di Dante, Roma, 6-7 maggio 1977, a cura di Silvio Zennaro, Roma, Bonacci, 1979.

Repertorio bibliografico dantesco, vol. xii, Roma, Casa di Dante, 1979.

Giovanni Fallani, Ricordo di Luigi Pietrobono 1863-1960, Roma, Casa di Dante, 1980.

Raffaello Morghen, Dante tra l’umano e la storia della salvezza, Roma, Casa di Dante, 1980.

Mostra documentaria dedicata a Luigi Pietrobono. Con un settore di lettere pascoliane. Catalogo provvisorio, a cura di Silvio Zennaro, Roma, Casa di Dante, 1980.

Repertorio bibliografico dantesco, vol. xiii, Roma, Casa di Dante, 1980.

Paolo Brezzi, Il canto xvii del ‘Paradiso’, Roma, Bonacci, 1981.

Alberto Chiari, L’addio di Dante a Beatrice, Roma, Casa di Dante, 1981.

‘Purgatorio’: letture degli anni 1976-79, Roma, Bonacci, 1981.

Aldo Vallone, Il canto xxxi del ‘Paradiso’, Roma, Bonacci, 1981.

Giuliano Bonfante, La lingua di Dante, Roma, Casa di Dante, 1982.

L’Inferno dantesco nell’interpretazione di 34 artisti contemporanei, Roma, Casa di Dante, 1982.

Ettore Paratore, Virgilio nell’età di Dante, Roma, Casa di Dante, 1982.

Ruggiero M. Ruggieri, Dante e gli angioini, Roma, Casa di Dante, 1982.

Giovanni Fallani, Raffaello e Dante, Roma, Casa di Dante, 1983.

Paolo Brezzi, Il Giubileo del 1300: Bonifacio e Dante, Roma, Casa di Dante, 1984.

Francesco Sisinni, Il canto di San Bernardo, Roma, Casa di Dante, 1984.

La ‘Divina Commedia’ nelle incisioni degli artisti contemporanei, 3 voll., Roma, Casa di Dante, 1987.

‘Paradiso’: letture degli anni 1979-81, Roma, Bonacci, 1989.

2) Periodici (1960-1992)

L‘«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. i fasc. 1 1960, Roma, S.T.I., 1960.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. i fasc. 2 1960, Roma, S.T.I., 1960.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. ii fasc. 1 1961, Roma, S.T.I., 1961.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. ii fasc. 2 1961, Roma, S.T.I., 1961.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. iii fasc. 1 1962, Roma, S.T.I., 1962.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. iii fasc. 2 1962, Roma, S.T.I., 1962.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. iv fasc. 1 1963, Roma, S.T.I., 1963.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. iv fasc. 2 1963, Roma, S.T.I., 1963.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. v fasc. 1 1964, Roma, S.T.I., 1964.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. v fasc. 2 1964, Roma, S.T.I., 1964.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. vi fasc. 1 1965, Roma, S.T.I., 1965.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. vi fasc. 2 1965, Roma, S.T.I., 1965.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. vii fasc. 1 1966, Roma, S.T.I., 1966.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. vii fasc. 2 1966, Roma, S.T.I., 1966.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. viii fasc. 1 1967, Roma, S.T.I., 1967.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. viii fasc. 2 1967, Roma, S.T.I., 1967.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. ix fasc. 1 1968, Roma, S.T.I., 1968.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. ix fasc. 2 1968, Roma, S.T.I., 1968.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. x fasc. 1 1969, Roma, S.T.I., 1969.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. x fasc. 2 1969, Roma, S.T.I., 1969.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xi fasc. 1 1970, Roma, S.T.I., 1970.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xi fasc. 2 1970, Roma, S.T.I., 1970.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xii fasc. 1 1971, Roma, S.T.I., 1971.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xii fasc. 2 1971, Roma, S.T.I., 1971.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xiii fasc. 1 1972, Roma, S.T.I., 1972.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xiii fasc. 2 1972, Roma, S.T.I., 1972.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xiv fasc. 1 1973, Roma, S.T.I., 1973.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xiv fasc. 2 1973, Roma, S.T.I., 1973.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xv fasc. 1 1974, Roma, S.T.I., 1974.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xv fasc. 2 1974, Roma, S.T.I., 1974.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xvi fasc. 1-2 1975, Roma, S.T.I., 1975.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xvii fasc. 1-2 1976, Roma, S.T.I., 1976.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xviii fasc. 1 1977, Roma, S.T.I., 1977.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xviii fasc. 2 1977, Roma, S.T.I., 1977.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xix fasc. 1 1978, Roma, S.T.I., 1978.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xix fasc. 2 1978, Roma, S.T.I., 1978.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xx fasc. 1 1979, Roma, S.T.I., 1979.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xx fasc. 2 1979, Roma, S.T.I., 1979.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxi fasc. 1 1980, Roma, S.T.I., 1980.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxi fasc. 2 1980, Roma, S.T.I., 1980.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxii fasc. 1 1981, Roma, S.T.I., 1981.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxii fasc. 2 1981, Roma, S.T.I., 1981.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxiii fasc. 1 1981, Roma, S.T.I., 1982.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxiii fasc. 2 1981, Roma, S.T.I., 1982.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxiv fasc. 1 1983, Roma, S.T.I., 1983.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxiv fasc. 2 1983, Roma, S.T.I., 1983.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxv fasc. 1 1984, Roma, S.T.I., 1984.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxv fasc. 2 1984, Roma, S.T.I., 1984.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxvi fasc. 1 1985, Roma, S.T.I., 1985.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxvi fasc. 2 1985, Roma, S.T.I., 1985.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxvii fasc. 1 1986, Roma, S.T.I., 1986.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxvii fasc. 2 1986, Roma, S.T.I., 1986.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxviii fasc. 1 1987, Roma, S.T.I., 1987.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxviii fasc. 2 1987, Roma, S.T.I., 1987.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxix fasc. 1 1988, Roma, S.T.I., 1988.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxix fasc. 2 1988, Roma, S.T.I., 1988.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxx fasc. 1 1989, Roma, S.T.I., 1989.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxx fasc. 2 1989, Roma, S.T.I., 1989.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxxi fasc. 1 1990, Roma, S.T.I., 1990.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxxi fasc. 2 1990, Roma, S.T.I., 1990.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxxii fasc. 1 1991, Roma, S.T.I., 1991.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxxii fasc. 2 1991, Roma, S.T.I., 1991.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxxiii fasc. 1 1992, Roma, S.T.I., 1992.

L’«Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», a. xxxiii fasc. 2 1992, Roma, S.T.I., 1992.

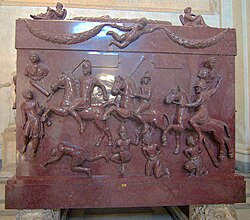

Prima di essere sede dell’attuale amministrazione Capitolina, dei musei capitolini, del palazzo rinascimentale michelangiolesco e del palazzo Senatorio medievale, il palazzo del Campidoglio è stato una rocca a protezione di un punto strategico dai primi villaggi dell’età del bronzo e l'alto medioevo.

Prima di essere sede dell’attuale amministrazione Capitolina, dei musei capitolini, del palazzo rinascimentale michelangiolesco e del palazzo Senatorio medievale, il palazzo del Campidoglio è stato una rocca a protezione di un punto strategico dai primi villaggi dell’età del bronzo e l'alto medioevo.

.jpg/450px-Ro_S_Giovanni_aportalatina_(1).jpg)