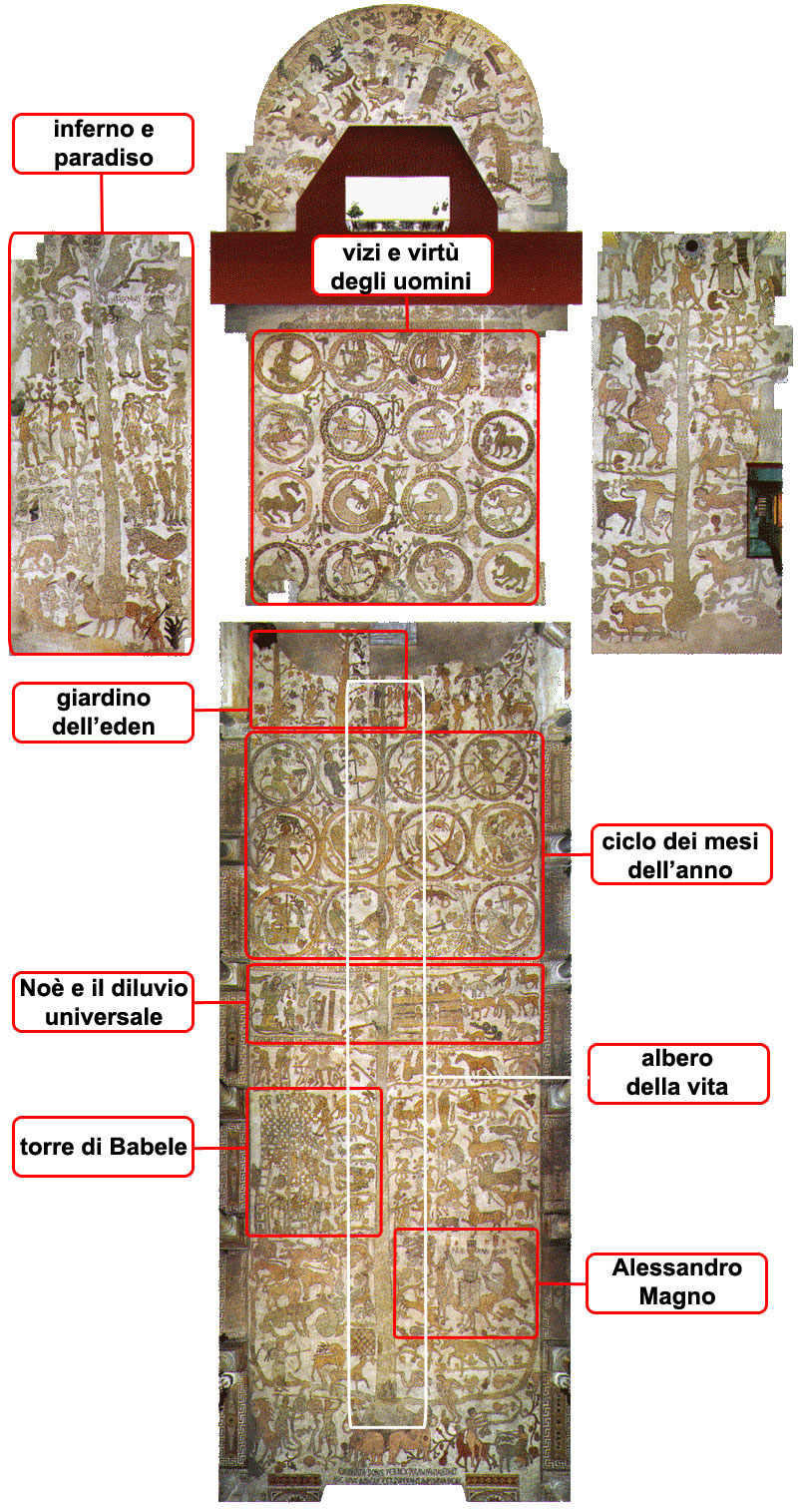

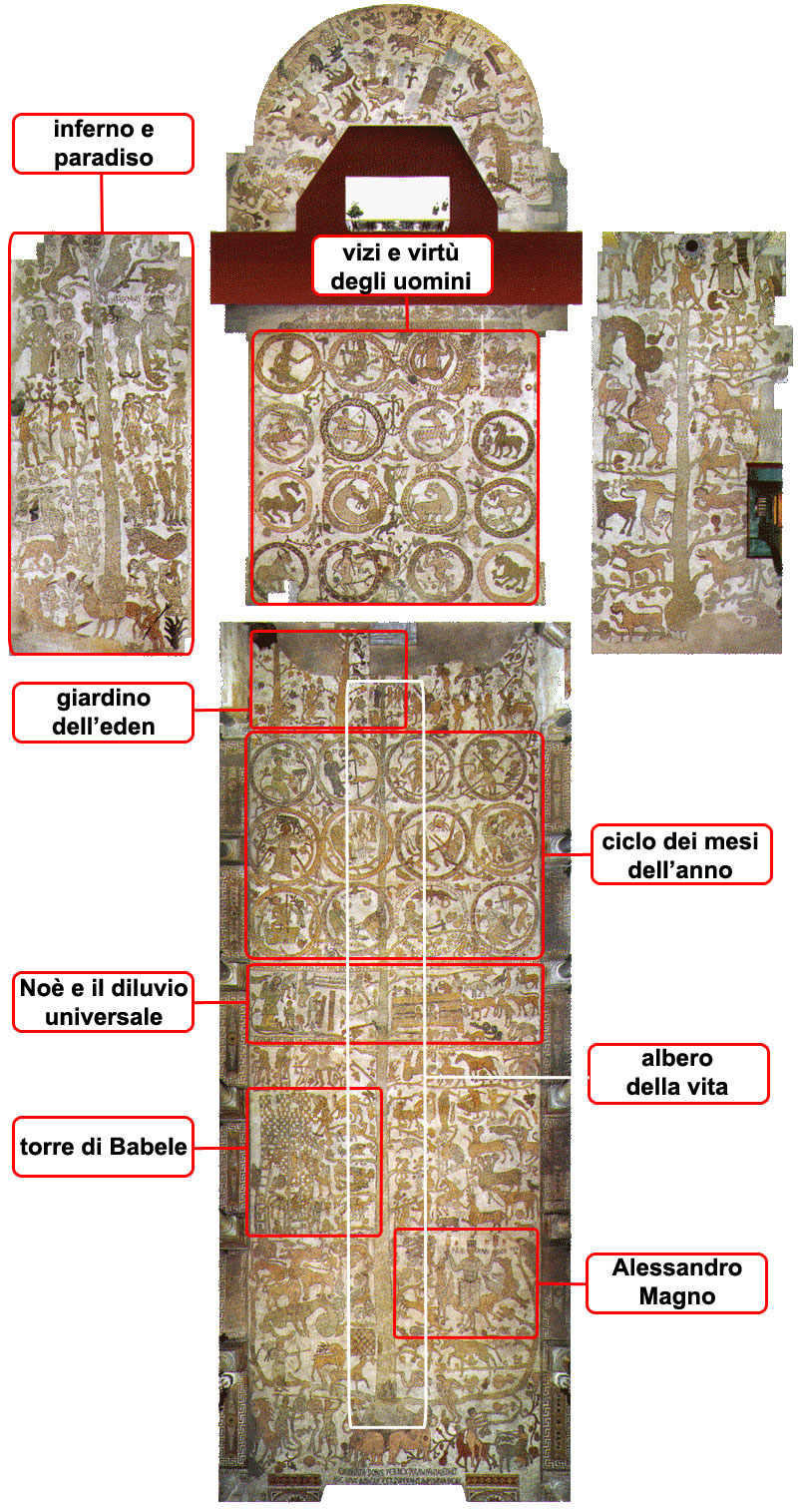

Il Mosaico della Cattedrale di Santa Maria Annunziata di Otranto ricopre il pavimento delle tre navate ed è opera del monaco Pantaleone compiuta, su commissione del Vescovo di Otranto, fra il 1163 e il 1165 d.c. Esso rappresenta uno dei più importanti cicli musivi del medioevo italiano. Questa opera, originale e conservata nella quasi totalità delle sue parti, offre uno spaccato della cultura dell'alto Medioevo e ci presenta un percorso in un labirinto teologico di cui, a volte, sfugge la vera interpretazione iconologica. L'opera ha come figura centrale l'Albero della vita, lungo il quale si dipanano le principali rappresentazioni. Al vertice dell'albero, vi è l'immagine del Peccato Originale e cioè la cacciata di Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden con il serpente del peccato che insidia Eva. Questo "episodio", centrale per la narrazione del mosaico, è preceduto in alto, nell'area del presbiterio da diverse figure, racchiuse in sedici medaglioni, che rimandano ad animali o figure umane mitiche (con un significato allegorico non sempre chiaro all'osservatore contemporaneo): un Toro, un Behemot, un Leviatano che inghiotte una lepre, un Dromedario rampante, un Elefante con stella a cinque punte, una Lonza con volpe insanguinata, un'Antilope, un Centauro, un Cervo ferito, un Unicorno (quest'ultimo, si ritiene, affiancato dalla raffigurazione di Pantaleone), la Regina di Saba, il Re Salomone, una Sirena, un Leopardo e un Ariete. Fra alcuni medaglioni sono anche presenti figure animali, fra cui un asino che suona la lira. Nell'abside, sono presenti gli "episodi" del libro di Giona, ma anche una scena di caccia al cinghiale. Si rappresenta poi Sansone che lotta contro un leone, un gigantesco drago alato che stritola fra le sue spire un cervo, due scimmie che mangiano frutta, un essere umano con testa d'asino, altre tre figure umane. Ritornando poi al presbiterio, al punto in cui Adamo ed Eva assumono il frutto del peccato, si discende l'Albero della Vita così seguendo la narrazione voluta da Pantaleone. Aspetto questo, degno di nota, in quanto si sarebbe potuto supporre che la "cronologia" della narrazione partisse dalle radici dell'albero per svilupparsi verso l'alto lungo il suo tronco. Invece, accade il contrario: il racconto si dipana verso il basso discendendo il tronco, con i rami e foglie che si sviluppano intorno ad ogni figura, come se l'albero, crescendo, avesse portato verso l'alto, gli eventi accaduti al momento della sua prima nascita e sviluppo. Al di sotto del presbiterio, oltre un'area danneggiata, attualmente priva della decorazione musiva, il mosaico riprende dunque con l'episodio di Adamo ed Eva, prima nascosti da Dio (nella parte sinistra della navata) e poi, a destra, cacciati, da parte di un cherubino, fuori dal Paradiso Terrestre, la cui porta è custodita da un uomo con un bastone. Aspetto sorprendente è che le due figure bibliche di Adamo ed Eva, mentre escono dal Paradiso Terrestre sono seguite da uno dei protagonisti del ciclo bretone e cioè Re Artù, a cavallo di un caprone e fronteggiate da un animale che appare un grosso felino. Andando a destra, si sviluppa poi la vicenda di Caino e Abele. Procedendo verso il basso, vi sono dodici medaglioni che raffigurano il ciclo dei mesi, il loro nome, i segni zodiacali corrispondenti e le varie attività che l'uomo svolge sulla terra, una volta cacciato dall'Eden, come, ad esempio, la raccolta del grano, la produzione del vino, l'aratura dei terreni, il pascolo, la caccia al cinghiale, l'allevamento dei maiali, ma anche scene di ozio, come un uomo nudo che si pulisce i piedi, oppure una donna molto elegante seduta su uno sgabello. Si osserva poi la rappresentazione del Diluvio Universale e delle gesta di Noè e, sotto, sulla parte destra della navata, della costruzione della Torre di Babele. Compaiono poi altre figure fantastiche: un animale con quattro corpi e una testa umana, un drago, la dea Diana che uccide un cervo con la freccia, un centauro, una scena di combattimento fra due uomini dotati di mazze e scudi, con accanto un cavallo, altre figure zoomorfe e antropomorfe di diverse dimensioni. Fra queste, si trovano anche immagini di particolare interesse: una scacchiera; Re Alessandro Magno che ascende al cielo sopra due grifoni; due cavalieri nudi che suonano l'olifante. Alle radici dell'albero, sono poi raffigurati due grandi elefanti. Nella navata sinistra della Cattedrale, si sviluppa un'ulteriore parte del mosaico, in cui fra i rami di un altro Albero, si osservano figure zoomorfe, mitiche ed umane. Fra queste ultime un Atlante che sembra reggere un Sole policromo e un uomo indicato come Samuele. Nella navata destra, ancora un Albero, questa volta del Giudizio Universale, divide l'area in due parti: quella a sinistra relativa al Paradiso e dunque alla Redenzione e quella a destra dedicata all'Inferno e dunque alla Dannazione. Nella prima, si osservano un cervo; i tre Patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe, che, secondo l'iconografia bizantina, accolgono gli uomini eletti al Paradiso; sotto, uomini, piante e animali forse nel giardino dell'Eden. Nell'area della Dannazione, si trovano Satana che accoglie i dannati; altri uomini condannati ai morsi dei serpenti o alle pene delle fiamme; le tre Erinni; un diavolo che regge una bilancia, probabilmente per giudicare i dannati; Caronte; altre figure di dannati.

Fonte: Wikipedia

Immagine tratta da Wikipedia, Autore:

Yoruno